The renovation project for the Saint Gobain group’s Glass Research Center – located in 19th century brick and wood frame warehouses – was approached exclusively from the outside: development of the surroundings, repair of the roof and the facades.

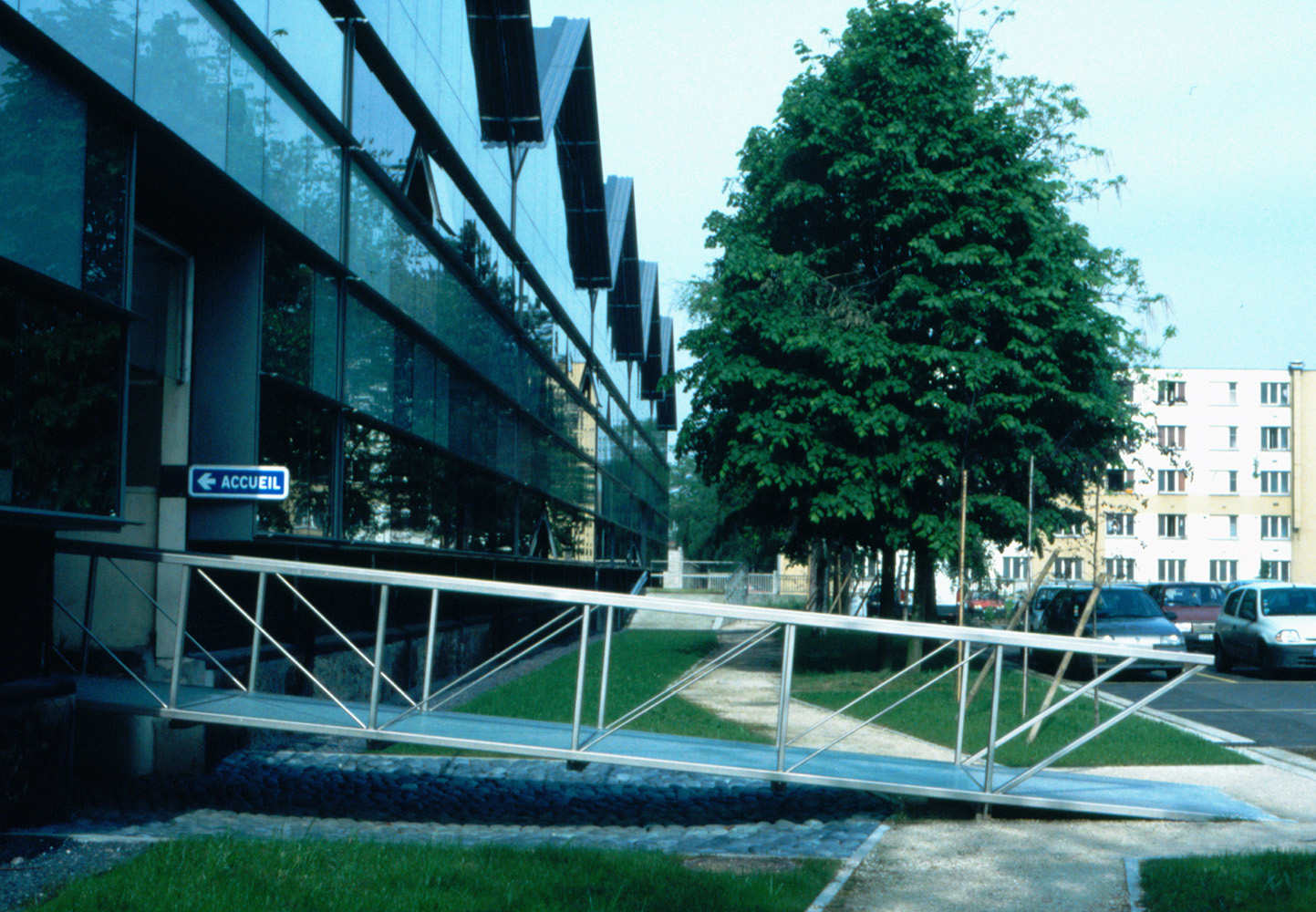

No interior intervention took place and the building had to continue to operate for the duration of the works, which led to the choice of site devices and modular construction systems whose implementation allows rapid removal and installation of materials. . The surroundings of the building have been redesigned: the rows of parking lots, previously flush with the north facade, have been pushed back a few meters, leaving room at the edge for a lawn interrupted by a pedestrian path, for plantations of birches, maples and low hedges.

But it is above all faced with the vastness of the surfaces that the architects had to find a project strategy.Surfaces that are more akin to territories: two hectares of cover (treated with PVC double skin membrane), one hectare of facades for 400 linear meters. It was therefore a question of « covering » these « territories » by finding the materials and the implementation adapted to the frugality of the budget, while establishing a real coherence with the image of high performance and efficiency of which the Saint group Gobain is carrier.